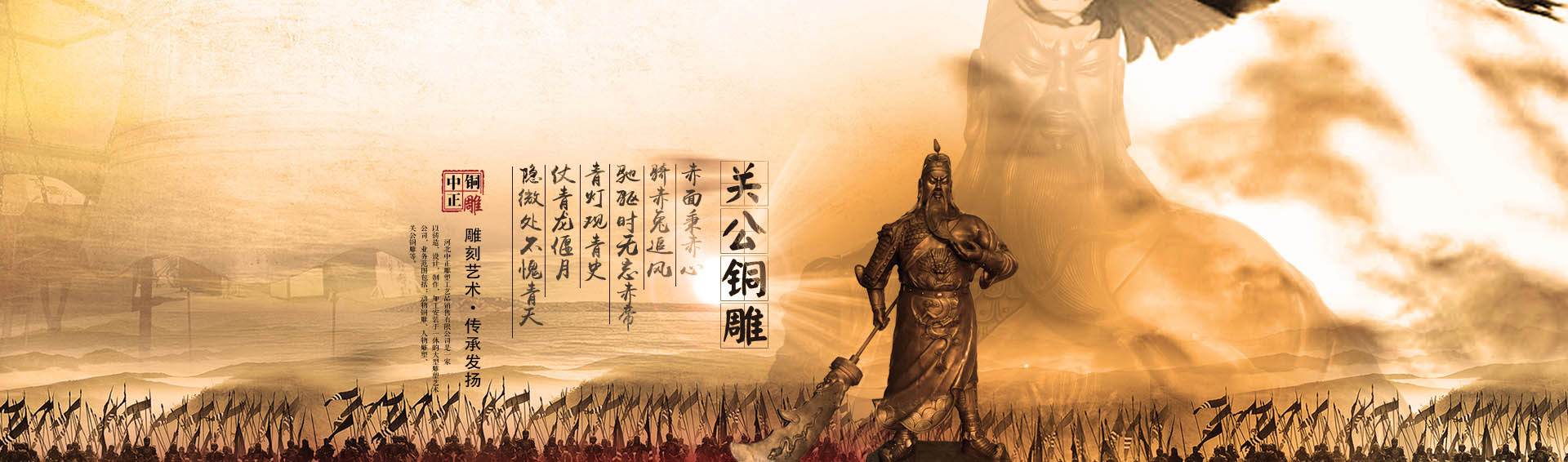

關(guān)公銅像走進(jìn)軍營弘揚(yáng)忠義精神

“關(guān)公‘報(bào)國以忠、待人以義、處世以仁、作戰(zhàn)以勇’的忠義精神,與‘聽黨指揮、能打勝仗、作風(fēng)優(yōu)良’的強(qiáng)軍目標(biāo),以及社會(huì)主義核心價(jià)值觀具有高度的一致性.在軍營中都會(huì)有一尊關(guān)公銅像。

“關(guān)羽是武將,戎馬一生、征戰(zhàn)無數(shù),最后戰(zhàn)死在為實(shí)現(xiàn)國家統(tǒng)一的戰(zhàn)場(chǎng)。關(guān)羽不單武藝高強(qiáng),而且是軍事家、戰(zhàn)略家,戰(zhàn)功顯赫,從剿黃巾、斬顏良,到鎮(zhèn)守荊州、水淹七軍,他有‘威震華夏’的威名。關(guān)公圓滿地踐行了亞圣孟子提出的‘富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈’的大丈夫三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),是道德實(shí)踐的楷模。”

關(guān)志杰結(jié)合自己十五年來的研究心得,詳細(xì)介紹了歷史的關(guān)羽、文藝的關(guān)公、信仰的關(guān)帝、關(guān)公節(jié)慶、武圣關(guān)公等八個(gè)部分的內(nèi)容,回答了什么是關(guān)公文化、許昌與關(guān)公有什么關(guān)系、關(guān)公憑什么成為中國古代的軍神等問題。他認(rèn)為,從秋收起義時(shí)期的中國工農(nóng)紅軍早期著名將領(lǐng)張子清,再到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的民族英雄張自忠,關(guān)公精神一直激勵(lì)著中國的熱血男兒保家衛(wèi)國。

關(guān)公的忠義精神——“富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈”的大丈夫精神,將不斷激勵(lì)廣大官兵堅(jiān)定理想信念,磨礪戰(zhàn)斗精神、增強(qiáng)打贏本領(lǐng),為英雄勁旅再續(xù)新輝煌。關(guān)公文化包括兩個(gè)方面:一是精神層面,即凝聚在關(guān)羽身上而為萬世共仰的忠、義、信、智、仁、勇的思想、道德、精神及其崇拜關(guān)公的社會(huì)心理,以及關(guān)公的典籍和著作、神話與傳說等。二是物質(zhì)層面,即紀(jì)念、祭祀關(guān)公的廟宇、塑像、陵墓、碑刻、匾額等。前者是關(guān)公文化的神,后者是形。形中有神,形神統(tǒng)一,構(gòu)成了既深刻又生動(dòng)的完整的關(guān)公文化形態(tài)。

通過關(guān)公銅像官兵們不僅加深了對(duì)駐地“中國三國文化之鄉(xiāng)”深厚文化底蘊(yùn)的了解,而且從中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中汲取了豐厚滋養(yǎng),堅(jiān)定了新時(shí)代中國軍人的文化自信。