關公銅像中國的關公崇拜

自王公卿士,下迨販夫走卒,窮鄉(xiāng)荒徼之氓,莫不搏顙走之恐后,可見,關羽形象已經(jīng)深入人心,成為人民廣泛崇拜的神靈。

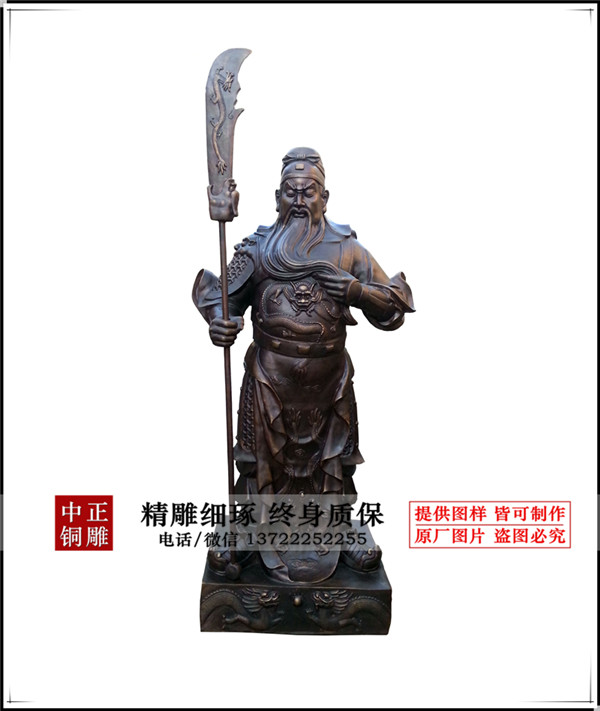

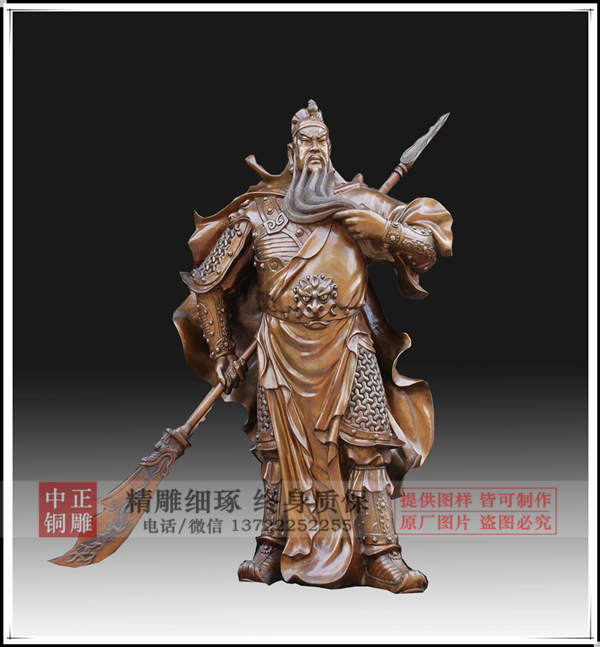

提到“關羽”,大家會立即以“忠義”評價。但何為忠義?沈伯俊教授曾指出:所謂“忠”,常常指一心不貳地為封建王朝奔走效勞,甚至只是為某一集團的領袖賣命捐軀;但也常常指對國家、民族的忠貞不二,對理想、事業(yè)的矢志如一,鞠躬盡瘁。所謂“義”,用在政治原則上,有時是封建綱常的代名詞,有時又是堅持真理、鞭撻邪惡的同義語;用在人際關系上,往往以個人恩怨為轉移,但也常常指對平等互助、患難相依的真誠追求……關羽,對劉備忠心不二,對朋友豪情仗義。“對人以仁,對國以忠,作戰(zhàn)以勇,交友以義,處事以智”,是后世對大神關羽的驚嘆。

唐高宗詔令于佛寺以“伽藍神”供奉關羽,關羽形象開始與佛教相連,并開始被神化。至清代,光緒帝御賜的“忠義神武靈佑仁勇顯威護國保民精誠綏靖翊贊宣德關圣大帝”封號,史無前例地長達26字,極盡贊美之詞。從此,關羽便被民眾恭敬地稱為“關帝”。而“忠義”,既是統(tǒng)治階級表彰關羽的精神核心,也是民間所能取得共識的道德標準。關羽地位可謂登峰造極,可顯國人對關羽的崇拜之情。關帝廟崇拜之盛,使其儼然成為群神之首,與山東的文圣人孔子相齊并肩,被尊為武圣,民間各行各業(yè)對其頂禮膜拜之程度又遠甚于孔子。

關公的影響已遠遠超出了中國大陸,凡是有華人居住的地方,崇拜關公銅像的香火都十分興旺。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅臺灣省就有關帝宮廟千余座,在美國、日本、新加坡、泰國、越南、緬甸、澳大利亞、香港等近200多個國家和地區(qū)有30多萬座關帝廟宇。關公文化的精神財富不僅屬中國獨有,它亦是屬于世界,她超越了民族、國家、宗教、時空和信仰,是中華民族傳統(tǒng)文化的優(yōu)秀文化,對海外華人群體起到巨大凝聚和團結作用。

在我國歷史發(fā)展的長河中,歷史已將關羽一生的忠、義、仁、勇,特別是忠和義,縱觀認知為關羽的人格形象精神。這種精神除孔圣人外,是完完全全超過了任何一個中華民族歷史上的偉人。