大型關(guān)公|淺談關(guān)公信仰的現(xiàn)實維度

對關(guān)公這個歷史人物的崇拜,是漢民族文化傳統(tǒng)中一種特殊的現(xiàn)象,它既有別于宗教中的神靈崇拜,也區(qū)別于普通的英雄人物崇拜,是在復雜的歷史和文化背景下形成的。

關(guān)公是中華民族的一位圣人級別的人物,頭顱葬于洛陽。關(guān)于關(guān)公的民間傳說和歷史故事可以說是汗牛充棟,關(guān)公文化的概念也由此而生。由對一個人的崇拜而形成文化現(xiàn)象,在古今中外的歷史上是非常罕見的。除宗教信仰中的造神現(xiàn)象外,很少有將一位古代的武將塑造成神級人物的現(xiàn)象。在重文輕武的漢文化背景下,對關(guān)公的崇拜所形成的關(guān)公信仰,正說明了關(guān)公在人們心中的地位。“信仰”在英語中可譯為faith、belief或conviction,指的是對某種主張、主義、宗教或某人極其相信和尊敬,拿來作為自己行動的指南或榜樣的精神力量。

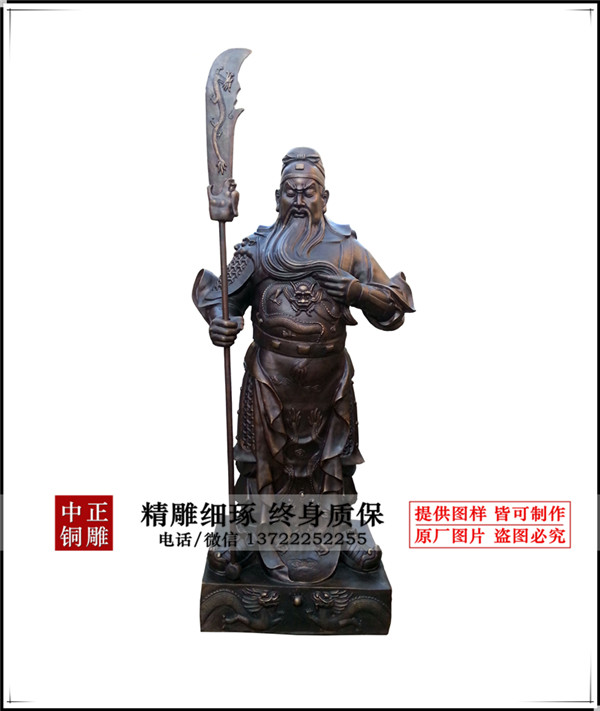

信仰不僅是人們生活中的一種行為動力,也是人的精神追求的一個較高的層面。從社會學角度看,沒有信仰的人的精神是空虛的,生活也失去了許多意義。關(guān)于這一點,中西方文化的觀點是相同的。唐代高僧道世所著《法苑珠林》卷九四云“生無信仰心,恒被他笑具”,很具體地說明了宗教對信仰的態(tài)度。其實這也是世俗社會對信仰的認識。關(guān)公信仰中的道德內(nèi)涵之所以被人普遍接受,還有一個極為重要的原因,就是民間對關(guān)公形象的成功塑造。造神運動的一般規(guī)律,就是先立言,即通過故事、傳說證明其特殊的存在,而后再立大型關(guān)公像。以突出、完美之像,在信眾心里樹立起神的形象。

這些樹立在廟宇、神龕中的關(guān)公形象,有的威風凜凜,有的風度儒雅;有立像,有坐像,還有群像(關(guān)平、周倉等)。其實,有關(guān)關(guān)公的形象資料,歷史上留下得很少,其形象“面如重棗”“五縷長髯”“夜讀春秋”等,大多來源于民間傳說和小說《三國演義》。民間的工匠們在打造這位“關(guān)帝爺”的形象時,都會以這個大致形象為基礎(chǔ),加上自己對傳說中的“關(guān)圣”的理解去塑造。

從歷史的關(guān)公,到文化的關(guān)公,再到現(xiàn)代意義上的關(guān)公文化精神,每一個層面所體現(xiàn)出的價值,都是民族精神遺產(chǎn)寶庫中的財富,需要我們?nèi)グl(fā)掘、研究和利用。